□ 张海疆

在人民海军成立76周年之际,停靠在黄浦江畔的海军两艘现役主战舰艇“西安舰”“沂蒙山舰”,首次向上海市民开放。今日人民海军之强盛,也正如先辈所愿。

而在奉贤,有一位中国人民解放军海军先驱的后代。一次偶然的机会,我了解到高中同学也军的表弟郭宇卫有一部《世界海战史》的手稿,是他爷爷郭寿生写的。除了这部手稿外,他爷爷还写了一部回忆录。

作为海军军事理论家,郭寿生一路见证了从晚清海军到人民海军的发展历程。4月23日是中国人民解放军海军建军节,让我们通过这本书稿,走近郭寿生,纪念人民海军成立76周年。

从小心怀革命理想

1949年4月23日,国民党海军第二舰队司令林遵率所属舰艇25艘起义参加人民解放军,成为人民海军一部分。4月23日当天,华东军区海军领导机构在白马庙乡成立,人民海军从此正式诞生。

而受命参与策反林遵的正是郭寿生。

郭寿生,1901年出生于福建闽候(福州)。因父母早亡,郭寿生从小在舅舅家中长大,舅舅对他的影响很大。他的舅舅,一个叫黄翼云,一个叫黄展云,其中黄展云的岳父,就是北洋水师右翼总兵兼旗舰定远舰舰长刘步蟾。

郭寿生耳濡目染,从小立志好好读书学本领,将来做一番大事业,不仅求自己的翻身,更要追求中华民族的翻身。正是带着远大的理想和目标,郭寿生在有着强烈爱国精神的舅舅家发奋学习。

1915年,郭寿生16岁的时候,二舅父黄展云要送他去法国勤工俭学。恰好此时北京政府海军部首次向各省招考海军学生,郭寿生在福建省考选时录取。到上海参加复试后,郭寿生被录取。抵达山东烟台海校后,经过入学考试,郭寿生成为第三班的班长。

1921年郭寿生加入了社会主义青年团,1922年,郭寿生从烟台海校毕业,到南京鱼雷枪炮学校学习,期间加入了中国共产主义青年团,参加过津浦铁路工人运动。1923年,郭寿生又回到烟台海校学习舰课。在此期间,郭寿生与下一班同学曾万里、梁序昭等秘密组织“新海军社”。

“新海军社”成立不久,就有各处海军舰队、造船所的同志参加。郭寿生制订了严密的章程,确保组织的统一和各处同志的团结。“新海军社”总社设在烟台,支社设立于上海、南京、马尾等处,海军各舰艇设立分社。

参加风起云涌的革命运动

1923年,郭寿生加入了中国共产党。1924年,在烟台海校的学习结束后,郭寿生被安排上舰实习。1926年,郭寿生被调派至建威舰当候补员,这艘军舰停泊在上海高昌庙黄浦江内。当时正值北伐军节节胜利,于是郭寿生等决定将新海军社总社设在上海,扩大新海军社组织,在江南造船所、南京海军鱼雷营、烟台海校、海军司令部、建威舰等处先后成立新海军社分社,壮大了革命的海军力量。

在上海,郭寿生又组织了“海军青年军官团”,作为新海军社的外围组织,会同郭友亨、陈嘉谟等同志,积极进行军事准备,以响应北伐军,建立革命的新海军队伍。

1927年,当时郭寿生的主要工作是发展新海军社组织、党的组织,筹备国民党海军特别党部,发行《灯塔》月刊和宣传工作。

“七·一五”宁汉合流后,郭寿生到武昌寻找党组织。党中央指示,国民党并不知道新海军社属于中共外围组织,也不知道郭寿生是中共党员,命令新海军社同志仍须设法潜伏在海军做地下工作,保留新海军社的潜在力量,这对革命前途有利。郭寿生接受了中央的命令,回到汉口。

在解散了《灯塔》杂志社后,郭寿生与汉口华侨代表许冀一起着手护侨工作,拟成立护侨义勇队。在与国民党海军协商遭拒后,郭寿生回到福州,潜伏到舅舅家,并与党组织失去了联系。在家乡期间,郭寿生得到舅舅黄展云(时任国民党福建党部委员、福建省农工厅长)的保护,并和黄展云一起参加模范村建设工作。

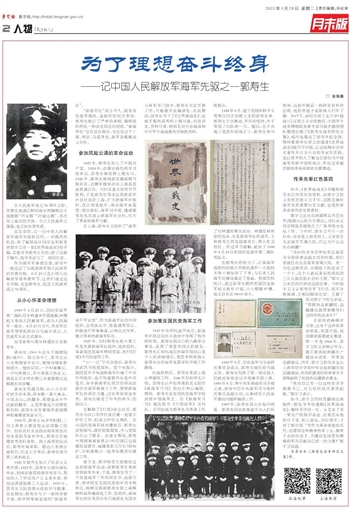

曾万里、梁序昭等主张继续过去的新海军运动,需要郭寿生重新回到海军中来。于是,郭寿生写了一个恢复海军工作的报告书,由曾万里、梁序昭呈交国民党海军司令杨树庄,杨树庄即派郭寿生到上海枫林桥海军编译处工作。但此时,新海军社的优秀同志先后被派往英国学习海军专门技术,郭寿生无法开展工作,只能潜伏在编译处。在此期间,郭寿生写下了《世界海战史》,全部手稿用清秀的小楷写就,内容详实,资料可靠,特别是对中法海战和中日甲午海战都有详细的资料。

参加策反国民党海军工作

1937年全面抗战开始后,新海军社同志在抗日战争中发挥了相当的作用。郭寿生到汉口的八路军办事处,获得了周恩来同志的接见。郭寿生汇报抗战后的海军情况以及个人的详细情况,周恩来特别指示郭寿生应向海军电雷学校开辟工作路线。

抗战胜利后,郭寿生来到上海从事接收工作。1946年经林祥光介绍,郭寿生以中校参谋的名义担任《新海军月刊》的社长和总编辑。期间,郭寿生还在国民党海军学校讲授中国海军史。后《新海军月刊》被改组为《中国海军》月刊社,月刊社成为郭寿生为革命工作的据点。

1948年9月,地下党组织林亨元等两位同志在晚上来到郭寿生家。郭寿生万分激动,多年的坚持,终于等到了归队的一天。随后,在中共地下党组织的指示下,郭寿生参与了对林遵的策反活动。林遵是林则徐的侄孙,也是新海军社的成员,又和郭寿生同是福建老乡,两人私交很好。经过多方接触,就有了1949年4月23日的国民党海军第二舰队的起义。

在郭寿生的努力下,江南海军造船所的绝大多数机器和一大批技术骨干被保存了下来,为后来人民海军的建设奠定了基础。根据资料统计,通过郭寿生联络的国民党海军起义就有17起,大小舰艇97艘,起义官兵达38000余人。

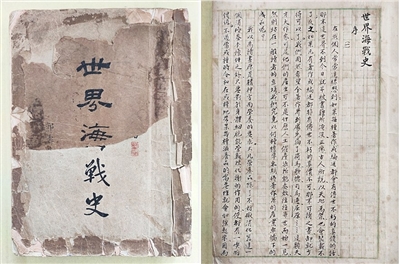

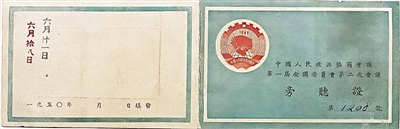

1949年9月,华东海军司令部研究委员会成立,郭寿生被任命为副主任。郭寿生列席了第一届全国人民政治协商会议并观摩开国大典。1950年5月,奉中央军委海军司令部之命,郭寿生任中央海军司令部研究委员会副主任,从事研究人民海军建设问题和编译工作。

1967年,郭寿生同志在福州病逝。郭寿生同志的事迹不为人们所熟知,这些年随着一些研究资料的出现,他的事迹才逐渐被人们所了解。2017年,由哈尔滨工业大学(威海)马克思主义学院教授、中国甲午战争博物院首席专家马骏杰教授团队整理出版了《郭寿生海军研究文集》,福州也建成了郭寿生纪念馆。期待着郭寿生同志的遗著《世界海战史》能尽早出版,让这部精彩的学术著作早日为大众和专家所看到,也让更多的人了解这位曾经为中国海军和新中国的成立,作出过卓越贡献的革命前辈的光辉事迹。

传承先辈红色基因

如今,《世界海战史》书稿和郭寿生自传等历史资料,由郭宇卫的父亲传至郭宇卫手中,这既是填补海军史的重要历史文献,也是传承革命家风的宝贵素材。

郭宇卫出生在新疆阿克苏巴依里(现属天山托木尔景区),当时其父母在阿克苏建筑化工厂胜利渠水电站工作。少年时,郭宇卫不只一次好奇,母亲是上海奉贤人,父亲家在北京海军军属大院,自己为什么出生在新疆?

“当时你爷爷任华东军区海军司令部研委会副主任的时候,我们家就住在北京海军家属大院。有一天吃过晚饭后,从隔壁大院走来了一个人,这个人就是著名的南泥湾三五九旅的旅长名叫王震。”郭宇卫父亲曾向其讲述这段往事。当时郭宇卫父亲报考空军飞行员,因不合格被刷,正郁闷赋闲在家。王震于是对郭宇卫的父亲说,“那跟我去新疆吧,边疆建设就需要像你们这样的热血青年!”

在那样的峥嵘岁月里,出身于这样的革命家庭,耳濡目染,祖国哪里需要就去哪里。那一年是1964年,郭宇卫的父亲响应号召,随王震奔赴新疆生产建设兵团农一师参加边疆建设,同年,郭宇卫的母亲也从上海奉贤中学初中毕业赴新疆参加边疆建设,共同把最美好的青春岁月都奉献给了祖国的边疆建设事业。

“我对自己有一位这样的爷爷骄傲不已,对父母的经历肃然起敬。”郭宇卫表示。

如今,郭宇卫仍时常翻阅这些物件,修复爷爷的遗稿《世界海战史》,缅怀爷爷的一生。正是有了老一辈无产阶级革命者,在艰苦卓绝的日子里,呕心沥血,历经艰辛,才有了新中国。“我作为革命家庭的后代,定要将这种精神传承下去,教育子女好好成才,为建设祖国更加辉煌的明天贡献自己的一份力量!”郭宇卫说道。

参考书目:《郭寿生海军研究文集》等。